Raps lieber früher oder später säen? Und was tun, wenn es mal spät wird?

Auf der Suche nach dem besten Saattermin

Den perfekten Saattermin für alle gibt es nicht, denn der Rapsanbau findet auf den verschiedensten Standorten und unter verschiedensten Voraussetzungen statt wie z.B.

- zwischen 450 und 1.000 mm Jahresniederschlägen

- zwischen 25 und 100 Bodenpunkten

- von Marsch bis Höhenlage

- im Norden, Süden, Osten und Westen

- als Pflug-, Mulch- oder Direktsaat

- mit verschiedensten Bodenstrukturen

- nach verschiedensten Vorfrüchten

- in engen und weiten Fruchtfolgen

- mit unterschiedlichsten Betriebsstrukturen

- und unterschiedlichster Technikausstattung

Eine alte Grundregel gilt unverändert: Saatbett geht vor Saatzeit. Seit dem Wegfall der neonicotinoiden Beizausstattung ist in Regionen mit erhöhtem Rapserdfloh – Druck ein Trend zu früheren Saatterminen zu beobachten. Umgekehrt schiebt sich das herbstliche Vegetationsende immer weiter nach hinten, der Raps wächst ohne Vegetationsruhe auch im Winter weiter. Saattermine bis Mitte September waren vor Jahren noch undenkbar, sind aber mittlerweile in der Praxis angekommen.

| Vorteile | Nachteile |

Frühsaat | schnellere Herbstentwicklung | Überwachsen + Überaltern |

Tiefere Durchwurzelung | Früh räumende Vorfrüchte erforderlich / kaum Zeit für Scheinbestellung (Durchwuchsminderung) | |

| Höhere N-Aufnahme im Herbst | Höherer N-Bedarf, genügend N verfügbar? |

| Bei REF Blattfraß schon größer | Kohlfliege, Kohlhernie, Phoma, Verticillium! |

| Erfordert gesunde Sorten mit geringer Schossneigung | |

Spätsaat | Mehr Zeit zur Saatbettbereitung | Geringere Biomasse im Herbst |

Evtl. Scheinbestellung | Geringere N-Aufnahme | |

| Geringerer Nährstoffbedarf Herbst | Geringerer Wurzeltiefgang |

| Geringerer Krankheitsdruck (Verticillium!) | Weniger Puffer bei Stressbedingungen |

| Erfordert stresstolerante, robuste Sorten mit hoher Wüchsigkeit | |

Mehr Sicherheit durch breites Saatzeitfenster

Frühsaaten werden meist positiv gesehen, da sie eine längere Herbstentwicklung und damit höhere Nährstoffaufnahmen im Herbst versprechen. Sofern sie im Herbst nicht aufstängeln, erreichen sie bei guter Bodenstruktur die beste Vorwinterentwicklung. Doch Vorsicht ist geboten, wenn z.B. die benötigten Nährstoffmengen für 14 Laubblätter und mehr im Herbst nicht ausreichend verfügbar sind. Müssen Bestände über Winter hungern, geht der vermeintliche Herbstvorteil schnell verloren, insbesondere wenn sich nach neuer DüV die Ausbringung frischer Nährstoffe ab Februar verzögert.

Ist der Boden feucht genug, dann los!

Zur Risikostreuung kann es insbesondere für Betriebe mit größerer Anbaufläche sinnvoll sein, die Breite des Saatfensters von früh bis spät auszunutzen, mit Schwerpunkt „normal“. Interessant sind z.B. auch Spätsaaten nach Leguminosen, um den fixierten Stickstoff maximal auszunutzen.

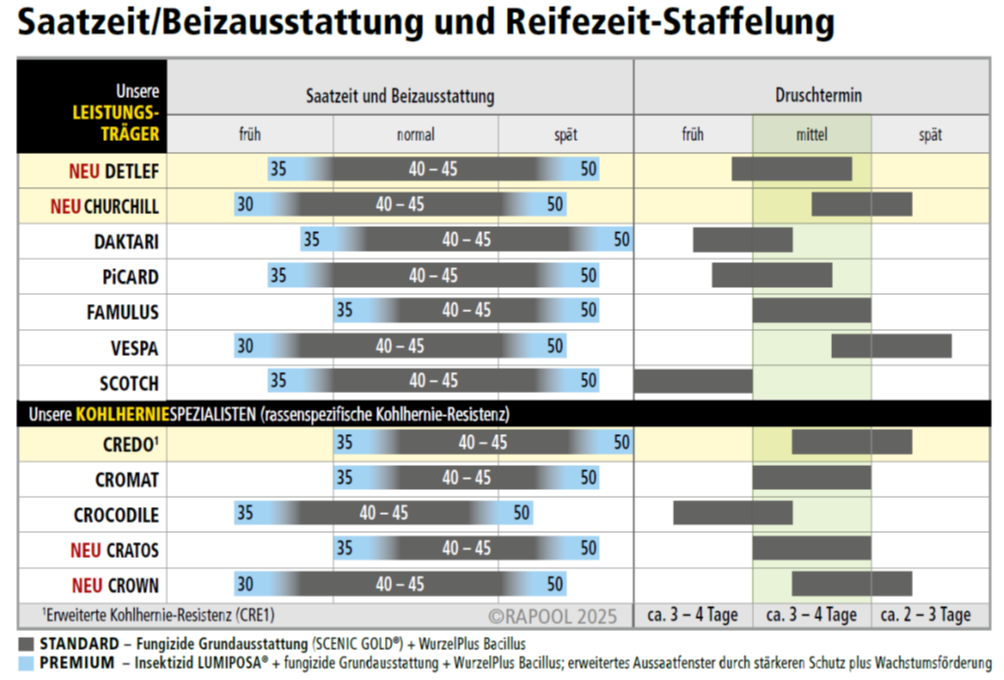

Warten ist nur dort angesagt, wo es für die Saat zu trocken oder zu feucht ist. Der Spaten hilft bei der Diagnose. Ist der Saathorizont durch etwas Feuchtigkeit dunkel, sofort säen! Dabei etwas tiefer auf 2-3 cm ablegen. Keinen bzw. so wenig wie möglich trockenen Boden hocharbeiten. Wichtig ist eine sofortige Rückverfestigung und genügend Feinerde, damit das Saatkorn die vorhandene Feuchtigkeit aufnehmen kann und Anschluss an das Kapillarwasser bekommt. Die Qualität der Ablagetiefe und Rückverfestigung muss stimmen! Bei ausreichender Bodenfeuchte ist mit einem zügigen Feldaufgang zu rechnen. Die Saatstärke kann bis ca. 25.8. bei gutem Saatbett für Einzelkornsaaten mit weitem Reihenabstand auf ca. 23-28; für Drillsaaten auf 35 – 40 keimfähige Körner begrenzt werden. Je nach Saatbettqualität danach langsam auf max. 50 keimfähige Körner/m² erhöhen.

Ist der Feldaufgang erst einmal geschafft, kommt der Raps danach zunächst mit erstaunlich wenig Wasser aus. Dies ist immer dann zu beobachten, wenn der Feldaufgang in Wellen erfolgt. Die Pflanzen der ersten Welle haben vielleicht nur einen Bruchteil mehr Keimwasser bekommen, sind aber je nachdem wann es regnet manchmal schon im 4-Blatt-Stadium, bis die zweite Welle aufläuft. Ihnen reichen Tau und eine minimale Bodenfeuchte zum Wachstum. Am schönsten ist es aber, wenn alle Keimpflanzen zügig und gleichmäßig auflaufen. Und los!

Eine Aussaat in trockene Böden ist immer mit Unsicherheit verbunden (z.B. Verschlämmungen), bietet aber neben guter Befahrbarkeit auch arbeitswirtschaftliche Vorteile. Allerdings sollten trockene Hitzeperioden möglichst vermieden werden. Bei direkter Sonneneinstrahlung können an der Oberfläche Temperaturen von über 50°C erreicht werden. Liegt das Saatgut mehrere Tage unter solchen Verhältnissen im Boden, kann eine Keimhemmung eintreten. Selbst nach Regenfällen ist dann oft eine zögerliche und vor allem verzettelte Keimung zu beobachten. Wenn möglich, zumindest kühlere Temperaturen abwarten und je nach Verschlämmungsrisiko / Befahrbarkeit noch vor dem Regen oder auch nach dem Regen säen. Bei ausreichender Bodenfeuchte und nach Niederschlägen kann die Aussaat besser an die tatsächlichen Verhältnisse (Saatbettqualität, Saatstärke, Ablagetiefe, Rückverfestigung) angepasst werden. Dies ist klar zu bevorzugen, auch wenn es dann vielleicht später wird.

Tabelle 1 zeigt mögliche Vor- und Nachteile verschiedener Saattermine.

Einzelkorn- oder Drillsaat?

Die Technik der Einzelkornsaat liefert fast immer einen homogeneren und sichereren Feldaufgang, gerade bei Trockenheit. Aufgrund der weiten Reihenabstände sind Einzelkornsaaten für spätere Saattermine aber weniger geeignet. Dies ergibt sich aus der Standraumverteilung. Innerhalb der Reihe sollten die Körner mindestens 6-7 cm auseinander liegen. Die maximale Saatstärke endet daher bei Reihenabständen von 45 – 50 cm spätestens bei max. 30 Körnern/m², optimal wären je nach Saatbett und erwartetem Feldaufgang eher 23 – 28 Körner/m². Dies ist für Spätsaaten ab Anfang September zu dünn. Hier sorgen Drillsaaten mit engerem Reihenabstand und Saatstärken von 40-50 Körnern für eine bessere Standraumverteilung und schnelleren Reihenschluss. Nicht nur im Herbst, sondern auch im Frühjahr. Auch auf leichten, trockenen Standorten ist ein engerer Reihenabstand zu bevorzugen. Hier liegt das mögliche Problem im Frühjahr, wenn die Verzweigungsleistung nicht ausreicht, um die weite Reihe dicht zu ziehen. Kommen Wind und Sonne auf den Erdboden, kann sich kein Mikroklima im Bestand bilden. Bei Trockenheit leidet der Ertrag, bei Feuchte gehen die Unkräuter durch.

Ist eine Herbstdüngung sinnvoll?

Je früher gesät wird, desto mehr Wachstum ist noch im Herbst möglich. Gleichzeitig ermöglicht das spätere Vegetationsende (wenn überhaupt ein Ende) ein längeres Wachstum. Ein guter Rapsbestand kann weit über 100 kg N/ha aufnehmen. Funktioniert die Deckung des Nährstoffbedarfs auf gut versorgten, umsetzungsstarken Standorten noch ausreichend, kommt sie auf schwächeren Standorten oder bei Trockenheit schnell an Grenzen. Erschwerend kommt hinzu, dass das C/N-Verhältnis des Strohs durch die Restriktionen der Düngeverordnung deutlich weiter geworden ist als früher, die Mikroorganismen benötigen also zur Strohrotte mehr Stickstoff. Der ausreichenden Versorgung mit frischen Nährstoffen (wer N sagt, muss auch S sagen!) kommt im Herbst also eine größere Bedeutung zu. Je nach Vorgaben der Düngeverordnung kann der Nährstoffbedarf bevorzugt organisch oder über eine Unterfußdüngung abgesichert werden. Setzt sich das Pflanzenwachstum im milden Winter fort, können selbst über Winter bis zu 40 kg N aufgenommen werden, die nur bei hoher Verfügbarkeit aus zusätzlicher Mineralisation abgedeckt werden.

Rapserdfloh

Aus der Praxis wird oft berichtet, dass in schwachen Beständen bzw. an schwächeren, kleineren Pflanzen stärkerer Befall beobachtet wird. Auch von anderen Schädlingen wie der Kohlfliege ist bekannt, dass sie bestimmte Stadien oder Feldbereiche stärker anfliegen. Ein für Drillsaaten typischer etwas ungleichmäßigerer Feldaufgang bei Saatstärken zwischen 35 und 50 Körner/m² kann durchaus positive Effekte zeigen, da die Schädlinge für sie attraktivere Pflanzen stärker befallen und angrenzende Pflanzen etwas verschont bleiben. Werden die „überflüssigen“ Pflanzen im Verlauf der Vegetation nicht benötigt, erfolgt in den Beständen fast automatisch eine Ausdünnung der schwächeren Pflanzen, so dass zur Ernte ca. 25 – 30 Zielpflanzen/m² übrigbleiben.

Bei früherem Saattermin haben die Erdflöhe haben mehr Zeit zum Zuwandern. Gleichzeitig liegt die Saatstärke geringer, so dass meist ein höherer Befall je Pflanze vorliegt. Haben die Jungpflanzen die erste mögliche kritische Phase bis ca. 3. Laubblatt überstanden, profitieren sie danach aber möglicherweise von ihrem Wachstumsvorsprung.

5 Praxistipps zur Spätsaat

Bis wann kann Raps gesät werden und was ist zu beachten?

- Eine Spätsaat erfolgt in der Regel nicht freiwillig, sondern ist immer speziellen Umständen geschuldet. Bei hohen Bodentemperaturen sind – abgesehen von Höhenlagen - Saattermine bis zum 5. September noch normal. Erst danach beginnt der Spätsaatbereich, der sich in Gunstlagen (z.B. Rheinland) auch bis zum 20.09. erstrecken kann. In Versuchen waren selbst noch spätere Saattermine noch erfolgreich. Spezialfall der Spätsaat sind „Normalsaaten“, die trockenheitsbedingt erst nach ausreichenden Niederschlägen irgendwann im September auflaufen. Ist dies zu befürchten, sollte unbedingt bei der Saatstärke vorgehalten werden. In der Praxis gibt es durchaus positive Erfahrungen mit solchen trockenheitsbedingt späten Feldaufgängen.

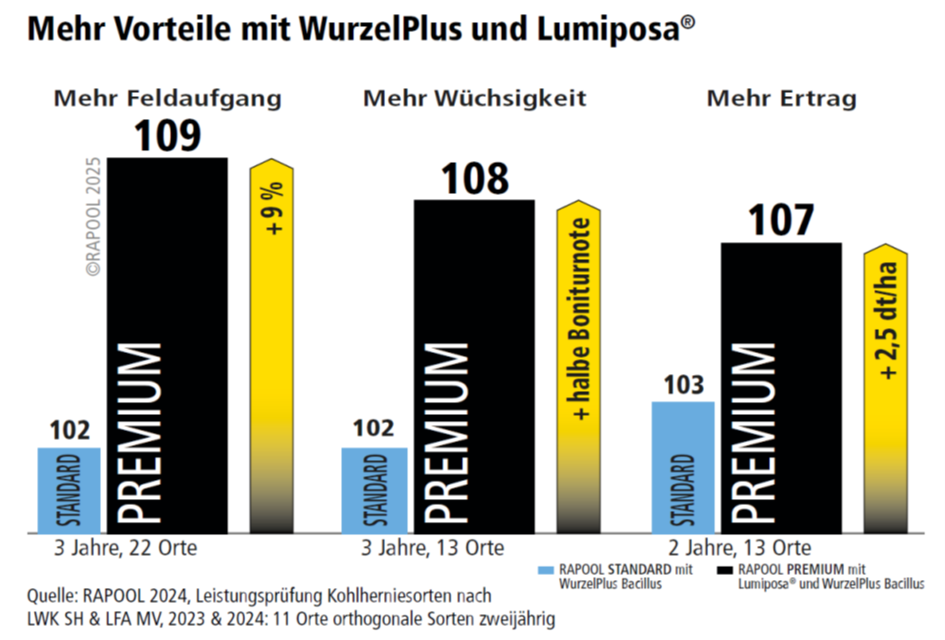

- Die Saatstärke sollte bei Saatterminen nach dem 5. September bei günstigen Auflaufbedingungen um 5 Körner/m², bei schwierigen Auflaufbedingungen um 10 Körner/m² erhöht werden. Dies gilt insbesondere, falls wegen Trockenheit im Saathorizont mit einem verzettelten Feldaufgang gerechnet werden muss. Die LUMIPOSA Beizausstattung bietet zusätzliche insektiziden Schutz insbesondere gegen die Kleine Kohlfliege, eine Nebenwirkung ist auch gegen Kohl- und Erdflöhe zu beobachten.

- Zur größten Herausforderung kann sich ein hoher Schädlingsdruck mit Schnecken oder Erdflöhen entwickeln. Andererseits zeigen Spätsaaten deutlich weniger Kohlhernie- und Verticilliumbefall. Denn beide Krankheiten infizieren junge Wurzeln bereits im August/September, und da gilt: weniger Wurzeln = weniger Infektionen.

- Erreicht der Raps noch eine Mindestentwicklung von 8 Laubblättern vor Beginn der Vegetationsruhe, besitzt er volles Ertragspotenzial. Kleinere Pflanzen mit nur 4-6 Laubblättern sind stärker auswinterungsgefährdet, wobei das „Auswintern“ auch durch Nässe und weitere Stressfaktoren erfolgen kann. Ist der Winter überstanden, können aber auch solche kleinen Pflanzen bei ausreichender Bestandesdichte noch hohe Erträge realisieren.

- Ist die Spätsaat aufgelaufen, muss jeder Tag zum Wachstum voll ausgeschöpft werden. Herbizideinsatz in Stressphasen vermeiden! Ausfallgetreide und Schädlinge müssen aber aufmerksam beobachtet werden, die Toleranzgrenze liegt niedriger. Wobei sich oft zeigt, dass sowohl Krankheits- als auch Schädlingsdruck deutlich geringer sind als bei frühen und normalen Saatterminen.

Eine zusätzliche pauschale N-Düngung im Herbst ist nicht notwendig, sofern aus dem Boden noch 30 – 50 kg N verfügbar sind. Höhere Aufnahmen sind aufgrund der kürzeren Wachstumszeit nicht zu erwarten. Dennoch können unterstützende Nährstoffapplikationen (Mikronährstoffe, Bittersalz) das Wachstum fördern.

Seit vielen Jahren laufen im Rahmen unserer Produktionstechnikversuche mehrortige Versuche mit verschiedenen Saatterminen. Zu Beginn wurden Spätsaaten Anfang September ausgesät. Dank wüchsiger Hybriden und immer wärmerer Herbste sind dies keine besonderen Herausforderungen mehr. Um neue Genetik einem echten Härtetest zu unterziehen, werden Spätsaaten möglichst erst nach dem 15. September gesät. Das ist später als für die Praxis empfohlen, lotet aber neue Grenzen besser aus. Die Fotos aus der diesjährigen Früh- und Spätsaaten zeigen die Herausforderungen verschiedener Saattermine. Regelmäßig wird bei der Ultra-Spätsaat gezittert, ob sie den Winter überlebt. Das Ergebnis: allermeistens ja, wenn auch mit Hilfestellung in Form von Düngung und Pflanzenschutz. Aber auch die Frühsaat verursacht bereits im Herbst nicht unerhebliche Kosten durch ihren höheren Nährstoffbedarf und vor allem den hohen Wachstumsregler-Einsatz. Der Insektizidaufwand war im Herbst 2024 in etwa vergleichbar, da sich die Erdfloh-Zuwanderung bis in den November hinzog und auch in der Früh- und Normalsaat mehrere Behandlungstermine erforderlich waren.

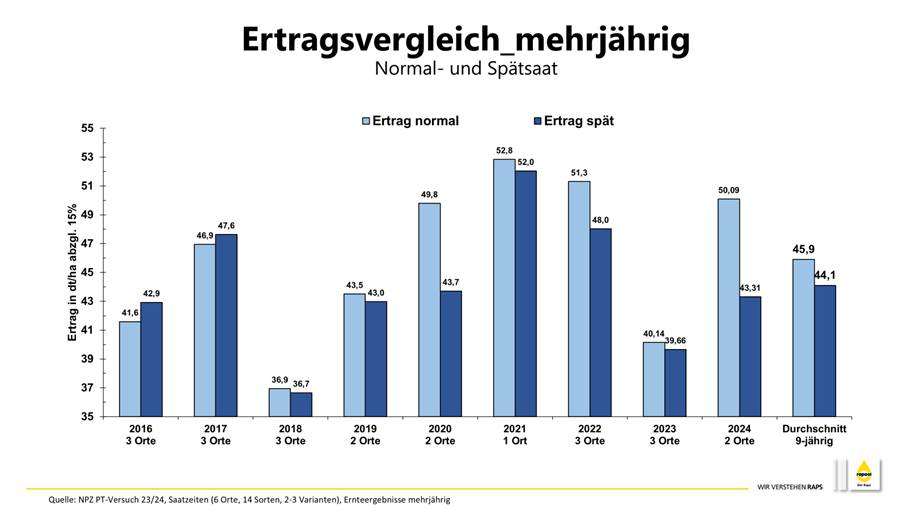

Abbildung 2 zeigt mehrjährige Erträge aus den Saatzeitenversuchen. Im Schnitt liegt der Ertragsrückstand der Spätsaaten nur bei 1,8 dt/ha, lediglich zur Ernte 2020 und 2024 betrug der Ertragsabstand mehr als 5 dt/ha.

Der moderate Ertragsrückstand überrascht, optisch hätte man häufiger bis ins Frühjahr hinein über einen Umbruch nachgedacht. Im Frühjahr 2024 waren nach einem wieder mal zu warmen Winter die ergiebigen und anhaltenden Niederschläge maßgeblich für die Ertragslücke verantwortlich. Das 2025er Ertragsergebnis stand beim Verfassen des Artikels noch aus, optisch hat die Spätsaat in den letzten Wochen aber mächtig aufgeholt.

Welchen Einfluss haben späte Saattermine auf den Erntetermin?

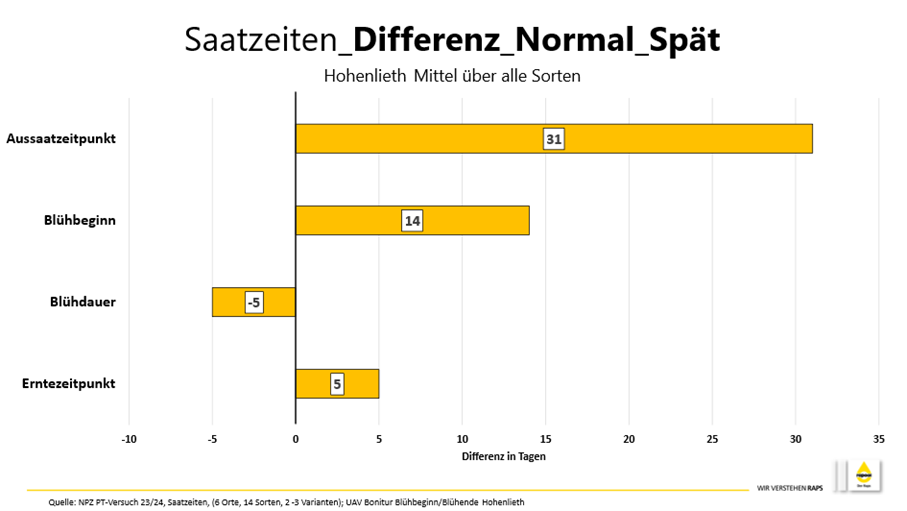

In den Versuchsauswertungen der Saison 23/24 wurde die Ultra-Spätsaat 31 Tage (!) nach der Normalsaat ausgesät. Entsprechend fallen Biomasse und Wurzeltiefgang deutlich geringer aus, im Frühjahr besteht ein Nachholbedarf für das vegetative Wachstum vor der Blüte. Der Blühbeginn erfolgte nur noch 14 Tage verspätet zur Normalsaat. Auch die Blühdauer war um 5 Tage verkürzt. Die Ernte erfolgte schließlich nur 5 Tage später als die Normalsaat.

Text: Rainer Kahl, Rapool-Ring GmbH

Ihre Meinung ist uns wichtig!✖

Machen Sie jetzt mit bei unserem aktuellen Erntemonitoring. Unter den Teilnehmern verlosen wir Saatgut-Einheiten, RAPOOL-Erntebier und vieles mehr…

Teilnahmeschluss: 31. August 2025